作者:汪姣钰、郭毓敏、陈寓璐

近年来,新就业形态劳动者因劳动关系难以认定,无法享受工伤保险待遇的情况大量发生,在此背景下,新就业形态就业人员职业伤害保障制度(以下简称“新职伤保障”)应运而生。早在2021年,国家就启动政策试点工作,人社部等十部门联合印发了《关于开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作的通知》,制定《新就业形态就业人员职业伤害保障办法(试行)》,通知于2022年7月1日起,在北京、上海、江苏、广东、海南、重庆、四川7省市启动,选取在出行、即时配送、外卖、同城货运行业部分规模较大平台企业就业的骑手、司机等群体人员开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点。上海市人力资源和社会保障局等十部门于2022年5月23日印发《关于本市开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作的通知》并附《上海市新就业形态就业人员职业伤害保障试点实施办法》。日前,上海二中院发布《上海二中院2024年度十大典型案例》,其中有案例涉及新职伤制度的适用,为读者参与处理相关争议提供一定参考。冯某系外卖骑手,2022年7月27日,其在进入某小区送餐途中被正在关闭的电动门撞及车辆后部,冯某摔倒受伤,经鉴定为十级伤残。经某企业服务外包公司申请,冯某所受之伤经某区人社局确认为职业伤害,经某区劳动能力鉴定委员会鉴定为因工致残程度八级,冯某获赔新就业形态就业人员职业伤害保障待遇的一次性伤残补助金。后冯某诉至法院,要求该小区物业公司赔偿医疗费、营养费、护理费、误工费、残疾赔偿金等。本案争议焦点为:一、被告是否尽到了安全保障义务;第三人提供的产品是否存在缺陷;原告自身是否存在过错;责任比例如何确定?二、各项赔偿项目的金额如何确定;对于原告已获得的职业伤害保障待遇,是否应在赔偿项目中予以扣除?关于争议焦点一,非本文探讨之重点。法院综合考量本案事件突发经过、原、被告双方的过错程度等因素,酌情确定两被告共同对原告的合理损失承担80%的赔偿责任。关于争议焦点二,经审理,法院认为职业伤害保障具有社会保险性质,而第三人侵权损害赔偿属于民法范畴,二者请求权基础不同,当事人可以分别主张权利。本案中,职业伤害保障待遇中的一次性伤残补助金及鉴定检测费与第三人侵权损害赔偿中的残疾赔偿金是不同法律框架下可兼得的项目,不应当予以扣除,法院据此支持冯某相应诉请。该案例系上海市首例涉新职伤保障待遇与第三人侵权损害赔偿竞合关系处理原则的案件,并被评为上海二中院2024年度十大典型案例。在传统用工关系模式下,对于工伤保险待遇和第三人侵权发生竞合时,上海地区主流观点认为,重复项目不可兼得,而部分专属项目可以兼得。在新业态蓬勃发展背景下,新就业形态劳动者因第三人侵权造成人身损害,且符合职业伤害要件的情况下,两者也产生法律意义上的竞合。该判决明确新职伤保障具有社会保险性质,即在新就业形态劳动者因工作受伤致残,暂时或永久丧失劳动能力时,给予必要物质保障的制度,而第三人侵权损害赔偿属于私法领域的赔偿,两者分属不同法律关系,在性质和功能上都不同,赔偿权利人可以分别主张。因此,侵权人不得以被侵权人获得一次性伤残补助金理赔要求扣减其应承担的残疾赔偿金。从上面的案例不难发现,新职伤保障制度的建立在很大程度上参考了工伤保险制度,但两者在实际适用中存在明显区别,为便于读者参考比较,以上海地区为例,结合《上海市工伤保险实施办法》与《上海市新就业形态就业人员职业伤害保障试点实施办法》(以下简称“试点实施办法”)的内容,将重要异同点整理如下:

| |

|

| 本市行政区域内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工和个体工商户的雇工。即适用于与用人单位之间存在劳动关系的劳动者。 | 适用于本市行政区域内按规定参加新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作的平台企业及通过平台注册并接单,以平台名义提供出行、外卖、即时配送和同城货运等劳动并获得报酬或者收入的新就业形态就业人员。不适用于符合工伤保险的劳动者。 |

|

| (一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。 | 新就业形态就业人员有下列情形之一的,应当确认为职业伤害:(一)在执行平台订单任务期间,因履行平台服务内容受到事故伤害、暴力等意外伤害或者发生事故下落不明的;(二)在指定时间前往指定场所接受平台企业常规管理要求,或者在执行平台订单任务返回日常居所的合理路线途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(三)在执行平台订单任务期间,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;(四)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;(五)新就业形态就业人员原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,在平台就业期间旧伤复发的;(六)法律、行政法规规定应当确认为职业伤害的其他情形。“执行平台订单任务期间”指接受平台订单任务起至平台订单任务完成后1个小时内。 |

| (一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;(三)从业人员原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。从业人员有前款第一项、第二项情形的,按照本办法的有关规定享受工伤保险待遇;从业人员有前款第三项情形的,按照本办法的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。 | 新就业形态劳动者职业伤害保障中,将工伤保险中视同工伤的情形规定为应当确认为职业伤害的情形。 |

| 从业人员符合前述应当认定为工伤的情形的或者符合视同工伤的情形的,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤: | 新就业形态就业人员符合前述应当确认为职业伤害的情形的,但是因下列情形之一导致本人在执行平台订单任务中伤亡的,不得确认为职业伤害: |

(二)申报程序

| | |

| 因工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病。 | |

| | 新就业形态就业人员发生事故伤害的,由伤害发生地的区人力资源社会保障局受理职业伤害待遇给付申请。跨省市执行平台订单任务时,在外省市发生事故伤害的,由接单所在地的区人力资源社会保障局负责受理。 |

| 所在用人单位未按规定提出申请时,由工伤职工或者其近亲属、工会组织申请。 | 由平台企业通过全国信息平台申请或委托、指定本市平台服务机构申请。平台企业或平台服务机构未按规定提出申请时,由新就业形态就业人员或者其近亲属、工会组织直接提出申请。 |

| 所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内申请。未按规定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内申请。 | 平台企业应当在事故伤害发生之日起3个工作日内申请;未按规定申请的,新就业形态就业人员或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日起30个工作日内申请。 |

| (二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;(三)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及从业人员伤害程度等基本情况。工伤认定申请人在本办法规定时限内提出工伤认定申请时所提供材料不完整的,区、县人力资源社会保障局应当自收到工伤认定申请之日起10个工作日内,一次性书面告知工伤认定申请人需要补正的全部材料。工伤认定申请人应当在30日内,按照要求补正材料,逾期不补正但未超过法定申请期限的,可以重新提出工伤认定申请。 | 申请人提出职业伤害待遇给付申请时应当填报职业伤害待遇给付申请表,并按照国家和本市有关规定提交新就业形态就业人员接单时间、接单地点、行程轨迹等接单数据以及医疗诊断证明、事故现场图片、报警、出警记录等事故伤害相关材料。申请人所提供材料不完整的,区人力资源社会保障局应当自收到申请之日起5个工作日内,一次性告知申请人需要补正的全部材料。平台企业、平台服务机构、新就业形态就业人员以及有关部门应当配合做好事故调查等工作。 |

| 社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请,应当在15日内作出工伤认定的决定。 | 区人力资源社会保障局应当在收到职业伤害待遇给付申请后,及时开展职业伤害确认调查核实,结合有权机关和申请人提供的证明材料,在 30个工作日内作出确认结论。事实清楚、权利义务明确的,应当在 10 个工作日内作出确认结论。区人力资源社会保障局应当在作出职业伤害确认结论之日起3个工作日内,将确认结论送达平台企业或新就业形态就业人员等申请人。 |

特别需要注意,两者的申报时限有差异显著:劳动者发生工伤的,用人单位应在事故伤害发生之日起三十日内申请,如单位不申请的,劳动者可在伤害发生的一年内申请。而职业伤害申请时限大幅缩短,要求平台企业在三日内申请,未依规申请的,新就业形态劳动者需要在三十日内提出。

相较于传统的劳动者,新就业形态劳动者服务于多平台企业的情况更为常见,例如外卖员等劳动者,就常常发生在配送不同平台多个订单途中遭受职业伤害的情形。对上述情况平台之间的责任分配问题,《试点实施办法》第二十条作出明确的解答:“新就业形态就业人员在多个平台注册接单的,平台企业均应当为其参加职业伤害保障。发生职业伤害事故后,由发生职业伤害时正在执行订单任务的派单平台承担职业伤害保障的平台责任。同时接送多单且难以确定责任的,以同一路程首接单认定平台责任。”有效避免平台之间相互推诿,为新就业形态劳动者维权指明了方向。

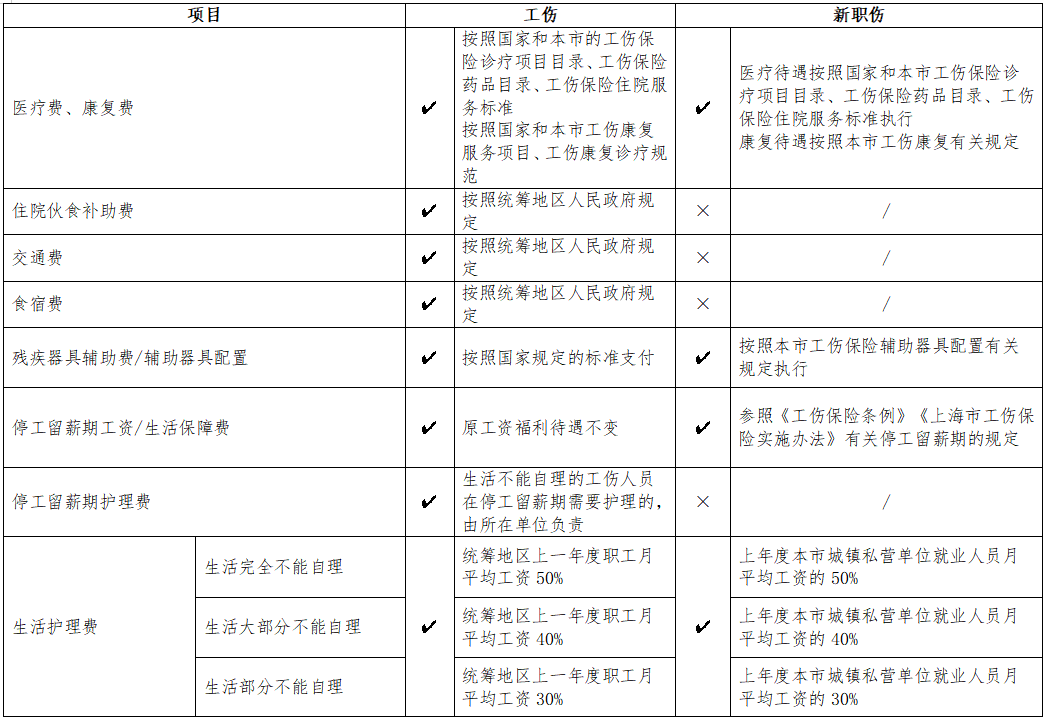

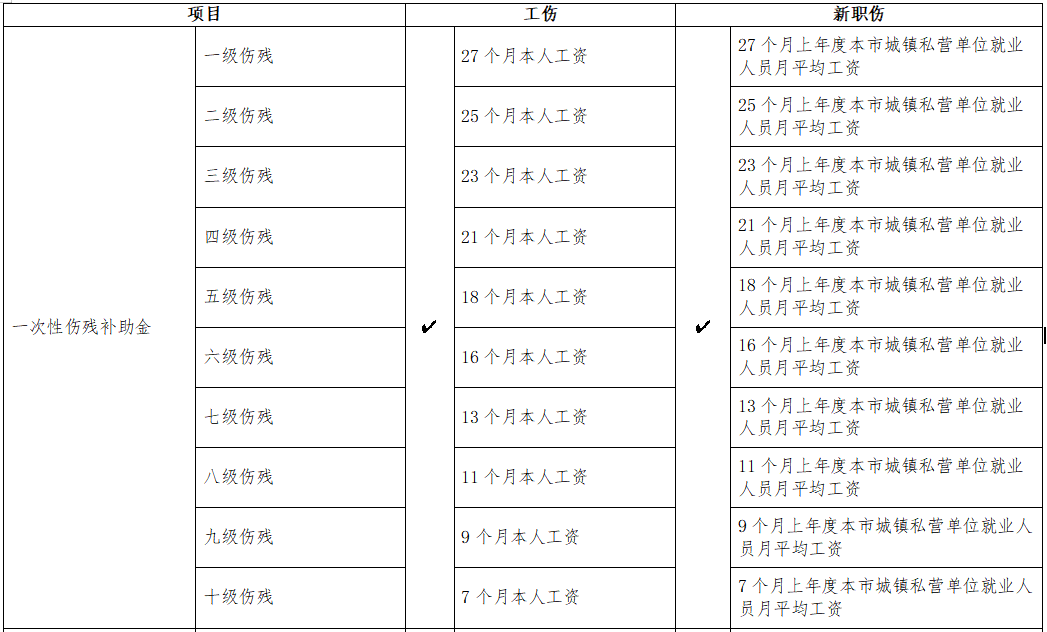

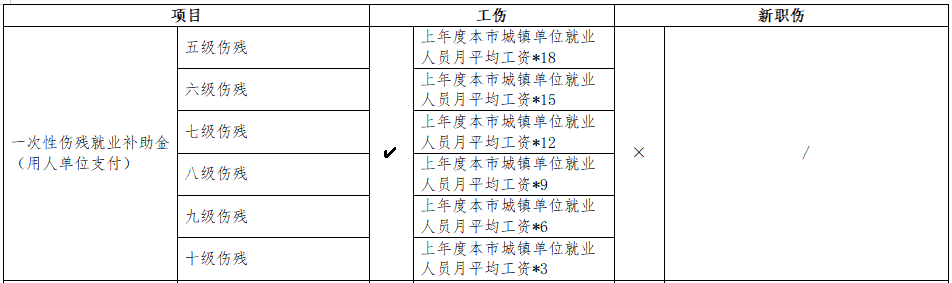

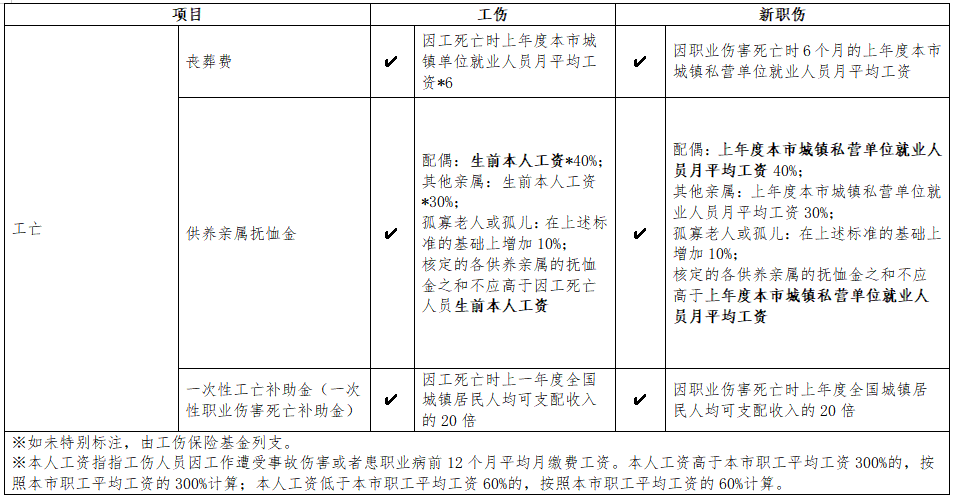

新职伤保障制度自启动试点以来,切实保障了新就业形态就业人员职业伤害权益,但结合上文也不难发现,工伤保险与新职伤待遇存在显著差异:第一,可享受待遇项目不同,新职伤待遇的覆盖范围明显小于工伤保险,特别是不包括一次性工伤医疗补助金与一次性伤残就业补助金两项重要保障;第二,在五、六级伤残待遇的发放方式上,工伤由用人单位按月发放伤残津贴,新职伤则由基金发放一次性津贴;第三,相关待遇的计算基数存在差异,可能导致个案待遇差距较大。以一次性伤残补助金为例,工伤保险基数按本人工资计算,而新职伤基数则按上年度本市城镇私营单位月平均工资,目前本市城镇私营单位就业人员月平均工资为9279元(2023年),对于高收入的新就业形态劳动者,若适用新职伤保障,其计算标准仅能基于较低的月平均工资,而非本人实际工资。

由于新职伤待遇的保障水平远不如工伤保险待遇,在平台企业为新就业形态劳动者申报了新职伤待遇后,仍有可能发生劳动者为取得工伤保险待遇而要求确认劳动关系的情况。在司法实践中,认定劳动关系主要是基于《关于确认劳动关系有关事项的通知》,判断劳动者之于企业是否具有经济从属性和人身从属性,尽管《新就业形态就业人员职业伤害保障办法(试行)》明确,《工伤保险条例》的劳动者不适用该办法、同一个事故伤害不得同时申请工伤认定和职业伤害确认。但从司法角度,被认定为新职伤并不能成为否定存在劳动关系的依据,部分地区司法实践也已出现相关案件。如裁审机关在劳动者享受新职伤待遇后确认劳动关系,劳动者据生效文书要求申请工伤,社保部门如何处理,笔者也将进一步关注与研究。

沪公网安备 31011502009353号

沪公网安备 31011502009353号